A la hora de establecer política pública no hay nada peor que la falta de certeza. Y esa ha sido nuestra gran desgracia en medio de la crisis por el COVID-19. La primera, sin embargo, fue la indiferencia. Más tarde, la mentira. Aun recuerdo como el exsecretario de Salud Rafael MErcado y la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, subestimaron el alcance de la crisis y, a pesar de las advertencias de la comunidad internacional, trataron de hacernos concluir que eso del COVID-19 era poco más que una crisis exclusiva de China. “Si te fijas a ver, muchos de estos países vienen teniendo contacto, o sea, son cercanos al área de China. Fíjate, ¿cuáles son los países? Por ejemplo, Italia. O sea, son países cerca a esas áreas que ha habido movimientos”, me dijo Deseda una mañana en Radio Isla para mi sorpresa y la de toda mi audiencia. Luego, en algún otro foro, afirmara que el contagio era proporcional al tiempo de exposición a una persona contagiada. Mercado exhibió un acercamiento igualmente errático al abordar la amenaza inminente.

La máxima autoridad del país en materia de salud afirmaba, con total certeza, que el virus no llegaría. Que era una cosa de China, así que la estrategia sería vigilar la entrada de “ilegales que provienen de China”. Luego, cuando la mentira de la exclusividad asiática del virus se desarmaba, se nos afirmó que estábamos preparados. Que se había habilitado un lugar en Bayamón a donde se llevarían todos los casos positivos. O que los resultados a las pruebas no llegaban porque aguardaban por el CDC. En todos los casos, las afirmaciones fueron falsas. Y entre una cosa y otra, pasaron dos meses que pudieron haber sido utilizados para dar forma a un plan de respuesta que nunca se elaboró. Entonces llegó el “lockdown”, un periodo “temporal”que debía permitirle al estado frenar los contagios mientras se daba forma a ese plan que no existía. Llegó la decisión de reabrir, de manera escalonada. Y el Task Force dejó sobre papel sus condiciones. Porque eso de abrir no podía ser cosa liviana y si así se asumía, corríamos el riesgo de un repunte que nos obligara a volver a cerrar.

PUBLICIDAD

Había que abrir solo si se lograba una disminución de contagios por 14 días consecutivos. Podíamos abrir, pero teníamos que comprar pruebas. Muchas de ellas. Podíamos abrir, pero había que elaborar un plan de rastreo de contactos. Sorpresa: ninguno de esos criterios se cumplió, pero aun así comenzamos a abrir. Más tarde, no se recomendó reabrir restaurantes cerrados, iglesias y otros espacios de características similares, pero aun así se abrieron. Hoy, como aquel torpe que se queja de no haber podido armar un equipo pero nunca siguió las instrucciones, estamos a las puertas de un nuevo cierre total que se anticipa podría ser letal. Entonces, cuando se piden cuentas a los portavoces del Gobierno se insiste en afirmar que hemos tenido éxito, en un supremo ejercicio de enajenación que ignora la verdad.

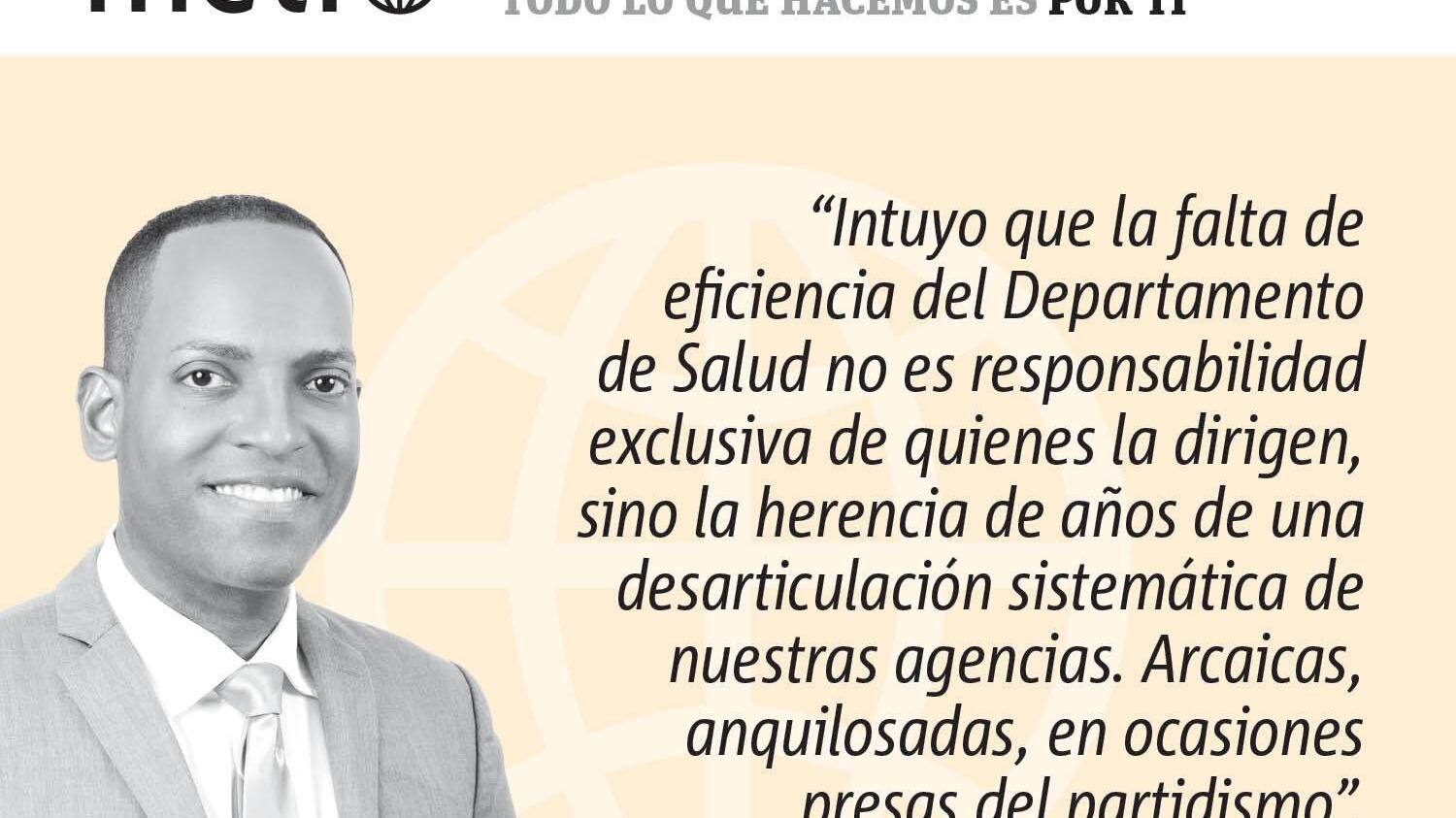

Por eso ya va siendo hora de producir respuestas. ¿Por qué a cinco meses de iniciada la crisis no hemos podido dar forma a un sistema eficiente de rastreo de contactos? ¿Por qué al día de hoy Salud no puede producir datos confiables que permitan llegar conclusiones en base científica? ¿Por qué no es posible precisar cuál es la tasa de positividad? El tener que reiterar estas preguntas a casi medio año de esta prueba que nos ha tocado superar es no sólo preocupante sino motivo de alerta. Intuyo que la falta de eficiencia del Departamento de Salud no es responsabilidad exclusiva de quienes la dirigen, sino la herencia de años de una desarticulación sistemática de nuestras agencias. Arcaicas, anquilosadas, en ocasiones presas del partidismo.

En esta campaña electoral en la que sobran los insultos, las investigaciones y los chismes, pero escasean las ideas específicas sobre cómo enderezar el país, seguro convendría saber -entre otras cosas- cuales son las propuestas para evitar que en una nueva crisis, como esta, nos pase como al camarón que se duerme.